「去華就実」と郷土の先覚者たち

第32回 宮島傳兵衞 (二)

住福丸と富運丸という二隻の持ち船を得た傳兵衞は、全国規模の海運家として雄飛する。

(6)海運の全国展開

幕末期の唐津炭田には、様々な経営形態の鉱山があった。御用山と呼ばれる幕府直営鉱山、九州雄藩の経営する肥後山、薩摩山、久留米山など、小笠原藩(唐津藩)の経営する御領山、その他の私有山などである。傳兵衞は肥後山の経営者である宗田信左衛という人物に気に入られ、肥後山の御用商人となった。廃藩置県によって宗田は肥後山の所有者となり、引き続き傳兵衞に石炭を供給した。いっぽう薩摩山には薩摩藩出身の波江野文右衛門という主任がいて、この人物も傳兵衞の事業に協力した。こうして、唐津炭田で採掘される石炭を神戸・大阪に移出するのが、しだいに傳兵衞の事業の中心となって行った。

薩摩山の波江野文右衛門はその後、関西に出て、五代友厚らと共に淀川航路を経営した。波江野と五代はわが国で初めて、河川輸送専用の蒸気船を建造して運航した。淀川丸と名づけられたこの船は、河川輸送用に特別に船底が浅く設計されており、40-50人乗りの船であった。波江野と知己であった傳兵衞は、淀川丸の燃料として石炭を売り込み、それに成功した。

明治期大阪財界の指導者で、大阪商工会議所の初代会頭。

国立国会図書館

「近代日本人の肖像」より

いっぽうこの時期、土佐藩出身の岩崎弥太郎率いる三菱社が勢力を拡大しつつあった。波江野の紹介により、明治6年(1873年)、傳兵衞は唐津炭を初めて三菱社に納品することができた。神戸に硫酸製造所が建設されるに際しては、そこに石炭を納めるルートを開拓した。明治9年(1876年)には、三菱が経営する和歌山県の炭鉱の石炭を勝浦港から運び出して神戸居留地の中国商人に届け、その販売仲介をも行った。

三菱財閥の創始者

国立国会図書館

「近代日本人の肖像」より

こうして関西のビジネスは唐津炭の販売という枠を超え、一部は輸出にまで関与し始めた。そこで明治6年(1873年)に宮島商店神戸支店を、同10年(1877年)には大阪支店を開設した。関西での地歩を更に固めるために、傳兵衞は大阪三十四銀行の役員であった渡辺庄助・野田吉兵衛と3人で「株式会社三名社」を発足させ、自ら専務を務めた.

明治3年(1870年)、岩崎弥太郎は東京、大阪、高知を結ぶ国内航路を開設し、同年、神戸、長崎、上海を結ぶ航路も開かれた。明治5年(1872年)には郵便蒸気船会社(後の郵便汽船三菱会社、日本郵船会社)が設立され、いよいよ和船(帆船)から汽船へと時代が変わり始めた。明治7年(1874年)、傳兵衞は東京深川にある郵便蒸気船会社の倉庫に石炭を販売納品した。これが唐津炭の東京進出の最初であった。

浅野財閥の創始者

国立国会図書館

「近代日本人の肖像」より

明治8年(1875年)、横浜で石炭商をしていた浅野総一郎と知り合い、浅野を通じて王子製紙や後の浅野セメントなどに石炭を納品した。その後老齢に到るまで、傳兵衞と浅野総一郎は永い交遊を持った。

(7)父子の再会

堀田新兵衛という人が大阪中之島に住んでいた。新兵衛は唐津出身で、幼い頃長崎で西洋人に雇われて以来、外国人相手の商売をした。当時は大阪川口の寄留地に店を持っていた。この人の計らいで、傳兵衞の大阪出張時に、当時横浜にいた父喜兵衛の旅の都合をつけさせ、中之島の堀田邸にて親子対面が行われた。明治4年(1871年)のことで、面会は2度行われた。

離縁された父と、父なき家を支えて成功者となりつつある25歳の息子が、17年ぶりに対面するというのは、どんなものだろうと気になるが、「自伝」には感情的な記述はなく、交わした会話の内容も記されていない。ただ、「父は郷里唐津へ墓参のため帰唐の途なり。尤もこの節頃は幾分手元宜敷折からならんと察せられたり」と、父の暮らし振りを気遣っている。縁を切られたと言っても、船乗りとしての共通の志を抱く父子である。この頃の傳兵衞の行動を見ていると、父の果たせなかった夢を追っているように見える。

この年、祖母トヨが亡くなった。これを機に傳兵衞は富田屋の家業であった魚屋、料理屋、及び鉱業者向け宿泊所のすべてを廃止して、石炭商と海運業に専念した。祖母、母らが最も心配していた方向へと突き進んだのである。

(8)大麻丸の遭難

明治8年(1875年)、傳兵衞は持ち船である住福丸と富運丸を売却し、2,200石という、当時としては最大級の和船である大麻丸を購入した。石炭55万斤(330トン)を積むことができた。伊予国の小田忠吉を船長に雇い、唐津から海軍省御用石炭を積んで、横須賀に向けて初航海をした。若き傳兵衞の海運業はまさに順風満帆であった。

翌明治9年(1876年)の12月、石炭を満載して唐津を発った大麻丸は、明治10年(1877年)正月、品川港に着いた。東京で販売に奔走していると、西南戦争が勃発して石炭の価格が急騰した。1万斤(6トン)あたり38円で売れ、傳兵衞は大きな利益を上げた。

得意の絶頂にあったこの東京出張の帰りのことは、詳細に記録されている。傳兵衞は陸路唐津へ向かうことにしたので、大麻丸は小田忠吉が率いて2月17日午前6時に品川沖を発ち、午後には伊豆長州呂港に入った。船員たちの骨休めと、食糧その他の積み込みをしたのだろう。ここにしばらく滞在し、3月2日、同港を発った。遠州灘に出ると午後6時頃から風雨が強まり、午後10時には北西からの大暴風雨となった。航行を諦めて碇を下ろし、じっと耐えることにしたが、12時ごろ舵が破損し、浸水が始まったので、ついに帆柱を切断した。

やがて暴風雨は治まったが、舵と帆柱を失った大麻丸は南へ南へと漂流を続け、5日後の3月7日、八丈島海域に達した。翌8日、乗組員たちは手漕ぎの小舟に乗り移って小島に上陸した。八丈島本島から3里余りのところにある小島で、小島鳥打村と呼ばれていた。乗組員は全員助かったが、大麻丸は岩場にぶつかって大破し、積荷は全滅した。

傳兵衞にとって、この遭難はショックであった。得意の絶頂から一転して事業存続の危機に立たされ、さすがに三日三晩、布団を被って寝込んでしまった。

(9)石炭の川下し

大麻丸の遭難は、遠隔地への石炭輸送業の持つ潜在的な危険性を傳兵衞に思い知らせた。これを機に傳兵衞はよりリスクの小さな事業へと重心を移して行く。亡き祖母らの忠告にやっと耳を傾けたとも言える。明治12年(1879年)、宮島商店神戸支店を閉鎖し、同13年(1880年)には三名社を退社した。大阪支店もほぼ同時期に閉鎖したようである。

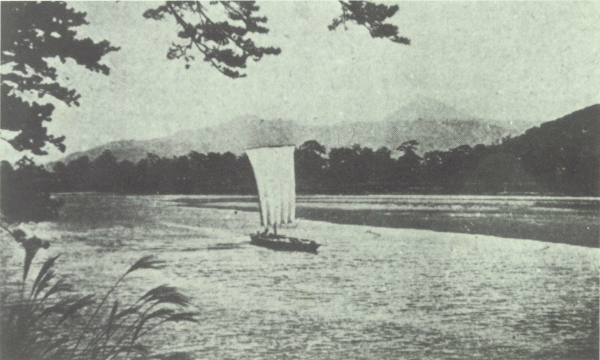

遠隔地海運の事業を縮小するいっぽう、傳兵衞は地元に商機を求めた。唐津炭田は内陸部にあるので、石炭を唐津港まで届けるには、松浦川に添って運ぶ。松浦川は水深が浅いので大型船は使えず、川舟を使うしかなかった。そこで傳兵衞は「川下し(かわくだし)」と呼ばれる輸送業に乗り出すことにした。松浦川の河口には海軍の貯炭場があったが、ここも水深が浅いので大型船が接岸できず、沖合いに停泊する大型帆船や汽船に貯炭場から石炭を運んで積み込む。ここでも川舟が使われた。

明治13年(1880年)、傳兵衞は川下し事業に乗り出した。翌年には唐津城祉の対岸にある満島に石炭販売店を開いて、炭鉱主から大口顧客への販売仲介を始めた。明治15年(1882年)の記録を見ると、海軍に御用炭を納めたが、中に品質の劣る中等炭があるので、それを横浜の浅野総一郎に月一千トンほど販売したとある。同16年(1883年)には佐渡金山への販売が記録されている。

(写真提供:唐津市)

これに小舟で石炭を積み込む。

(写真提供:唐津市)

唐津近郊の芳ノ谷に傳兵衞は炭鉱を所有していたが、明治20年(1887年)、この鉱区全部を売却して、その見返りに川下し舟30隻を購入した。翌21年(1888年)には造船所を設立し、川舟の自社生産を始めた。明治23年(1890年)、唐津港が国の特別輸出港に指定されると、海外からの汽船の来訪が増えたので、唐津城二の丸御殿跡の真下に宮島商店石炭部を設置した。明治年間を通じて、川下しを中心とした石炭輸送と販売の事業は順調に成功をおさめた。

(10)炭鉱経営

文政・天保年間に祖父六世傳兵衞が北波多村岸山に炭鉱を開いて以来、宮島の炭鉱経営は失敗続きで、「石炭(いし)は出んべえ」と人々にからかわれた。じっさい宮島家にとって炭鉱経営は、なかなかうまく行かないが捨てきれない夢であった。

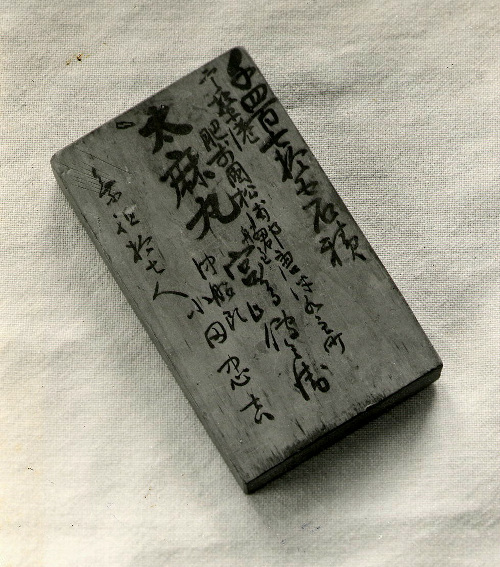

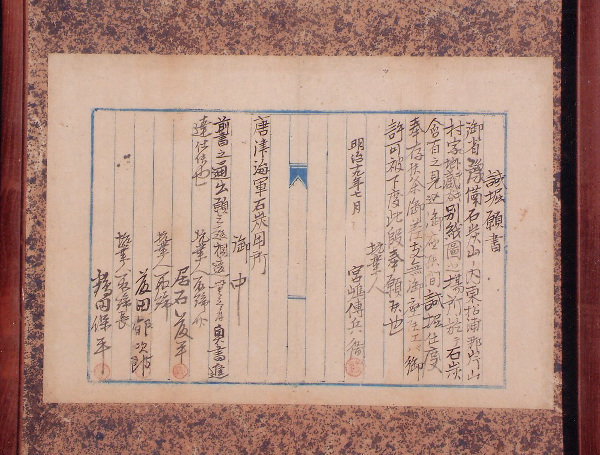

傳兵衞自身が炭鉱経営に乗り出した最初の経験は、明治7年(1874年)、相知(おうち)梶山狐谷の炭鉱であった。しかし2年後には売却している。次いで明治19年(1886年)、北波多村岸山地蔵谷(地元ではドウメキとも呼ばれる)にあった旧幕府所有鉱区と旧小笠原藩営鉱区の一部の採掘権を得て、採鉱に着手した。この鉱区は当時、海軍省が管轄していたので、傳兵衞は海軍唐津石炭用所に対して「試掘願書」なるものを提出している。地蔵谷の見取り図を添えたこの文書は今も宮島商事本社に保管されており、唐津炭田の歴史を語る貴重な史料となっている。

地蔵谷はしかし、翌明治20年(1887年)に竹内綱・明太郎父子と高取伊好らの経営する芳ノ谷炭鉱に売却された。次いで明治25年(1892年)、北波多村八代町に新鉱を開いたが、これもほどなく売却した。一連の経過を見ると、良い鉱脈に当たる幸運を求めて鉱区を買って掘ってみるが、うまくいかないと見るや、あっさり売却する、ということを繰り返している。高取伊好や吉原政道のような専門家が綿密な調査研究に基づいて行う事業とは異なり、運任せに近い炭鉱事業だったようだ。

失敗続きの炭鉱経営のなかで、傳兵衞自身が最も有望と見立て、心血を注いだのは、岸岳(きしだけ)鉱区であった。明治28年(1895年)、北波多村稗田村にある10万坪の鉱区を入手して経営を始めた。その後も買収を続け、明治33年(1900年)には一帯43万坪の鉱区を所有した。祖父が炭鉱経営に乗り出した場所ゆえ、格別の思いもあったのだろう。ところがここも明治34年(1901年)、炭鉱家古賀精二郎らに売却した。実は傳兵衞の見立ては当っており、売却後にこの鉱区では3尺、5尺という厚さの豊かな鉱脈が見つかった。後に三菱財閥が経営に乗り出し、三菱岸岳炭鉱として繁栄した。

このように有望な岸岳炭鉱を傳兵衞はなぜ手放したのだろうか。「自伝」によれば、古賀精二郎ら3名への売却価格は4万円で、これを年内に全額受領し、それで九州鉄道の株を買って大株主となった。また、岸岳炭鉱で産出される石炭の川下し輸送について、その独占権を得た。結局、傳兵衞は炭鉱経営そのものよりは、輸送業と問屋業に本質的な興味があって、本業回帰を志したのだろう。また、本業の石炭輸送についても、川下しから鉄道輸送へと時代は動いており、それにしっかり対応するしたたかさも見せている。

岸岳炭鉱に限らず、明治後期より、唐津炭田には三菱、三井、貝島ら財閥が積極的に資本を投下した。こうしたなかで傳兵衞のような地元資本家の活躍が難しくなったのも事実である。傳兵衞は炭鉱経営からしだいに身を引いてゆく。それは、大麻丸遭難事件以来心がけていた、「より堅実な事業へ」という方針の実践でもあった。

(次号に続く)