「去華就実」と郷土の先覚者たち

第26回 志田林三郎 (上)

明治日本の理工学分野における最高の秀才は誰かと問われた時、志田林三郎(しだりんざぶろう)は最有力候補の一人であろう。電子立国と言われるように、こんにち我が国は世界をリードする電子科学と電子技術を誇っているが、その出発点を切り拓いたのが志田林三郎である。

電気分野で日本最初の博士となり、帝国大学電気学科の初代日本人教授として電気学会を設立し、明治初期の極めて短期間のあいだに、我が国の電気通信技術を世界に迫る水準にまで高めた。マルコーニが無線電信の実験に成功する10年も前、隅田川の河口において、水の性質を利用した世界初の遠隔地無線通信の実験を行った。36歳の若さで世を去ったことが惜しまれる天才技術者であった。

(写真提供:多久市郷土資料館)

(1)多久の天才少年

唐津から佐賀に向かう途中に、多久(たく)という地がある。山あいのひっそりとした郷である。佐賀藩に属しながら、多久家という地方豪族が永くこの地を治めてきた。多久家は代々学問を尊んだ。国の重要文化財となっている孔子廟(多久聖廟)を建立し、九州最古の学校といわれる東原庠舎(とうげんしょうしゃ)を建てて、村の人々に学問を奨励した。詳しくは連載第16回の高取伊好(たかとりこれよし)の段に記している。

志田林三郎は幕末の安政2年(1855年)、現在の佐賀県多久市東多久町別府に生まれた。父志田重蔵は学問を好み、私塾を開いて子どもたちに勉強を教えていた。母はフミといい、この両親には娘が二人いて、林三郎は3番目に生まれた長男であった。

現在は石碑だけが立っている。

(2004年1月)

翌年、父が亡くなったので、林三郎は父の面影を覚えていない。貧しい寡婦となったフミは、着物の仕立てや出稼ぎなどをして子どもを育てたが、ほどなく饅頭(まんじゅう)屋を始めた。志田の家は佐賀と唐津を結ぶ街道沿いにあり、また石炭を積み出す船着き場に近かったこともあって「志田さん饅頭」は繁昌した。林三郎も饅頭を船着き場や市場まで売りに行き、母を助けた。

林三郎の頭のよさは、饅頭の代金計算の速さと正確さという、実に卑近な分野において発揮された。饅頭屋に賢い少年がいるとの評判が立ったので、大人たちはわざと饅頭代をごまかし、それを林三郎が見破るのを見て楽しんだ。万延元年(1860年)、5歳の時、地元の庄屋である木下平九郎に読み書きそろばんを教わり、次いで文久2年(1862年)、東原庠舎の分校である上田町学舎に学んだ。

慶応2年(1866年)、11歳の志田林三郎は東原庠舎に入学した。本格的な勉強を始める年齢としては遅いが、これは身分が低かったためだ。志田を東原庠舎に入れるにあたっては、その天才ぶりを見込んだ多久家第11代当主多久茂族(しげつぐ)の意思が働いたと言われている。ところで、幕末の多久郷が生んだ傑物と言えば鶴田兄弟がある。兄の鶴田皓(あきら、別名斗南)は明治時代を代表する刑法学者であり、漢詩人でもある。弟の高取伊好は鉱山技術者で、後に肥前の炭鉱王と呼ばれた(高取伊好は鶴田家から高取家に養子に行って姓が変わっている)。

志田林三郎は高取伊好より5歳若い。志田が入学した頃、鶴田皓が教師として東原庠舎に在籍していたようである。鶴田兄弟の伯父に草場佩川(はいせん)という人がいる。佐賀藩校弘道館の教授でもあり、鶴田兄弟に漢学を教えた人である。志田は草場佩川の息子である廉(草場船山)に漢学を教わった。船山は鶴田兄弟の従兄弟であり親友でもあった。こうして、志田林三郎は多久の誇る学者一族と交わり、生涯失うことのなかった礼節と漢学の素養を身につけた。

明治4年(1871年)、16歳の林三郎は佐賀藩校弘道館に進学した。そして翌明治5年(1872年)10月、明治政府によって設立された工学寮に入寮するために、東京へと向った。

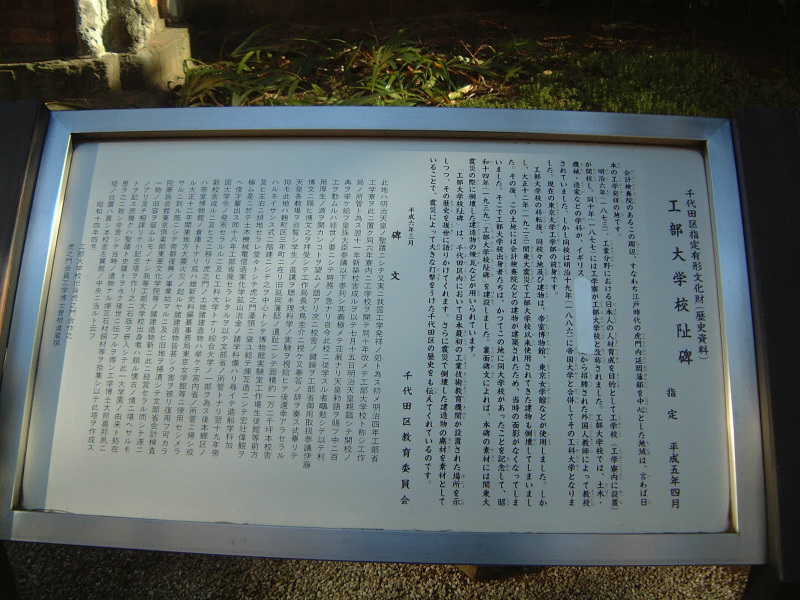

(2)工学寮・工部大学校

工学寮のことはこの連載でも度々記した。明治政府は明治3年(1870年)、工部省を設立し、その指導下に工学寮という寄宿舎付きの学校を設置した。明治6年(1873年)8月、第一回の入学試験が行われ、20人が官費生として選抜された。今の東京大学工学部の出発点であると共に、生活費と学費のすべて、及び将来の工部官僚としての就職までも保証されるという、わが国初の工学エリートの誕生であった。

土木、機械、造家、電信、化学、冶金、鉱山の7学科からなり、第一期官費生20人の中には、高峰譲吉(化学)、志田林三郎(電信学)、曽禰達蔵(造家学)、麻生政包(鉱山学)、南清(土木学)らがいた。志田が佐賀藩出身、曽禰と麻生は唐津藩出身で、高峰は越中の出身だが、工学寮に来る前は佐賀藩校致遠館の学生であった。このように工学寮における肥前出身者の勢力は大きかった。唐津藩出身の辰野金吾と吉原正道は第一回入試に失敗したが、のちに入学を果たし、造家学科と鉱山学科に各々進んだ。

どんな学問でも、揺籃期には分野がまだ細分化されず、そういう時期特有の気風がある。生まれたばかりの工学寮では、寮で生活を共にする中から、寮生たちのかけがえのない交流が行われた。興味深いことは、部屋割りが成績順に行われたことである。このため、常に成績優秀であった高峰譲吉、志田林三郎、南清、荒川新一郎の4人がいつも同じ部屋で寝起きを共にすることとなった。入学試験では高峰が首席だったが、在学中ほどなく志田が首席となった。彼らは輪講などを開いて共に勉強したが、志田は数学を教えることが多かった。今田清之進(機械学)の評によれば「至って淡白な人格者で学才は優秀で有名」とある。東原庠舎仕込みの漢学の趣味があり、同期の石橋絢彦の証言によれば、諸葛孔明(しょかつこうめい)の「後出師表(ご・すいしのひょう)」を愛唱し、自らも漢詩を作った。囲碁が強かった。

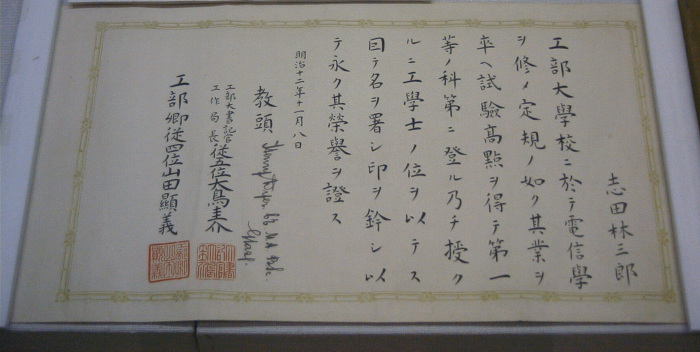

『旧工部大学校史料』より

工学寮は明治10年(1877年)、工部大学校へと改組され、教育機関として充実して行く。工部大学校はスイス連邦工科大学(ETH、Eidgenoessische Technische Hochschule)をモデルとして作られ、教授として若い英国人科学者が選抜された。ヘンリー・ダイヤー教頭(土木・機械)、エアトン(物理・電信)、ミルン(鉱山・金属)、コンドル(造家)、ダイバース(化学)、ペリー(土木)などだが、いずれも優秀で熱心な科学者・教育者であった。

彼らは東洋の新興国に近代科学の精神と技術を植え付けることに強い使命感を持って臨み、短時日のあいだに工部大学校を世界的なレベルに育て上げた。当時、欧州には理学・自然哲学の高度な教育機関はあったが、工学分野の、しかも男女共学の高等教育機関として、工部大学校は世界でも稀有の存在であった。明治の奇跡のひとつと指摘する人もいる。

現在の文部科学省の隣、会計検査院の敷地内にある。(2004年1月)

昭和14年4月にこれが建立されたさいの、曽禰達蔵による碑文が再録されている。

少し余談になるが、明治10年(1877年)、西郷隆盛らが九州で蜂起し、明治政府とのあいだで戦争状態になった。西南戦争と呼ばれる。この時陸軍省は、熊本城周辺の敵味方の状況を把握するために、繋留気球によって上空から偵察することを計画した。そこで軽気球の試作を工部省に委嘱し、結局、工部大学校の学生たちに作らせることになった。気球製作の実例が全くなかった時代のことである。リーダーに指名された志田は、高峰ら5人の学生を選んでチームを編成した。制作費300円という条件のもと、約2週間でこれを完成させた。美濃紙で直径150センチメートルほどの気球を作り、表面に塗料を塗ったうえで水素を充填し、陸軍高官たちの前で飛ばしてみせた。実際に気球が戦場で使われたかどうか分からないが、学生時代の志田が、実務面のリーダーとしての資質を発揮した例として知られている。

(3)エアトン教授と電信学科

英国人電気科学者エアトン(William Edward Ayrton)は1867年にロンドン大学数学科を卒業した後、グラスゴー大学のケルビン卿(ケルビンきょう、Lord Kelvin)のもとで電気学と物理学を学んだ(ケルビン卿については次回に紹介する)。技術者としてインド電信庁に就職し、1872年まで送電試験などに従事した。またケルビン卿のもとで大西洋海底ケーブルの通信実験に参加し、大西部鉄道会社(Great Western Railway)での実務経験もある。明治6年(1873年)工部大学校の物理学と電信学の教授に抜擢されて日本に渡った。物理学と電気電信実務の両面に素養を持つことは、エアトン、ペリー、志田というケルビン門下生に共通するものである。

『旧工部大学校史料』より

エアトンは猛烈な研究者で、日本に着任するや一刻も無駄にせず朝早くから夜遅くまで働き、自ら学生たちの模範となった。余りに厳しいので学生たちからは煙たがられた。しかし、2年遅れて来日した土木学科教授ジョン・ペリー(John Perry)は、エアトンの物理実験室を見て、世界に類例のない素晴らしさだと感嘆した。

エアトンの物理実験の特徴は、高度な電気技術を生かした精密測定であり、気体の誘電率測定、誘電液体の粘度測定、天体の磁気などと幅広い。「魔鏡」の研究でも知られる。魔鏡とは青銅などで作った鏡で、鏡面を直接に見たところ普通の鏡だが、これに光を当てて反射光を壁に投影すると、そこに仏像などが浮き上がるように細工された、中国、日本などの工芸品である。

ペリーもまたケルビン卿の門下生だったので、二人は学生の教育の傍ら、協力して最新の電気実験と電気技術の開発に熱中した。彼らは電流天秤、電力計などの計器類を発明した。二人の電流天秤は、円電流の生み出す磁力を力学的に測定する装置で、電流値の絶対測定を可能にした世界初の計器と言われた。エアトンとペリーは、実験と発明の成果を、はるか東京の地から英国の学会誌に発表し続けた。近代電磁気学の父であるマックスウェル(James Clark Maxwell)が彼らの研究を評して「電気学界の中心が日本に近づいた」と語ったという逸話も残っている。

明治11年(1878年)3月25日、明治政府は電信中央局を発足させ、伊藤博文の指揮のもと、工部大学校においてその祝賀式が行われた。外が暗くなった夕刻6時、エアトンに指揮された藤岡市助、中野初子、浅野応輔ら電信学科の学生たちが、50個のグローブ電池をフランス製デュポスク式アーク電灯に繋いだ。「パッと明るくなって万雷の拍手が鳴り響いた次の瞬間、スーと消えた」と記録されているが、これが我国において公開の席で電灯が灯された最初の瞬間であった。

今もこの日は「電気記念日」として祝われている。後年、初の国産白熱電球を作った藤岡市助がこの実演に参加していたことには、感慨深いものがある。この実験のように「スーと消え」ない藤岡の長寿命型真空白熱電球は、明治23年(1890年)、エジソンの発明に遅れること11年で完成し、現在の(株)東芝の事業の出発点となった。

エアトンは明治11年(1878年)、英国に戻ったが、帰国の日も実験に熱中して汽車に乗り遅れてしまった。すると次の汽車を待つまでのあいだ、再び工部大学校に戻って実験を続けたという。エアトン夫人(M. Chaplin Ayrton)もまた科学者で、ロンドン女医学校で助産婦免許を取ったのち、パリ大学で理学士と文学士の称号を得て来日した。帰国後、日本での研究を論文「日本人の体格と身体の形成」にまとめ、医学博士となった。また1879年には著書「日本の子供の暮らしと日本の童話(Child-Life in Japan and Japanese Child-Stories)」をロンドンで出版した。若い学者夫婦が学生たちに与えた影響は、大きかったことだろう。

エアトンとペリーは英国に帰国後、フィンスベリー工科大学(Finsbury Technical College)などで共同研究を続け、そこでも数々の業績をあげた。鉄道の電化、発電などに貢献し、高圧送電を初めて提唱し、世界初の電気三輪車を作った。こうした業績により、エアトンは1901年、王立協会賞(The Royal Medal)を受賞した。また後年、エアトンは女性研究者フェ-ベ・マークス(Phoebe Marks)と再婚し、協力して投光機(サーチライト)の研究に従事した。マークスはエアトンの死後、アーク放電の権威となる。

明治12年(1879年)、工部大学校は最初の卒業生を送り出した。23人の卒業生のうち、各分野の首席11人が英国留学を命ぜられ、フランス船ボルタ号に乗って横浜を出航した。南清(土木学)、三好晋六郎(造船学)、志田林三郎(電信学)、近藤貴蔵(鉱山学)、高峰譲吉(化学)、栗本廉(地質学)、高山直質(機械学)、荒川新一郎(紡績学)、辰野金吾(造家学)、石橋絢彦(燈台学)、小花冬吉(冶金学)の11人であった。エアトンは前年、既に英国に戻っていたが、志田はペリー教授の推薦を得て、スコットランド、グラスゴー大学のケルビン卿のもとへと向った。

(多久市郷土資料館所蔵)

(次号に続く)