「去華就実」と郷土の先覚者たち

第6回 高橋是清と耐恒寮

古今東西、いろんな人の「自伝」があるが、高橋是清(たかはしこれきよ)の自伝ほど読んで面白いものはない。幼い頃奴隷として米国に売り飛ばされ、その生活から自力で脱出して日本へ密入国し、芸者の付き人、教師、相場師、畜産業、アンデス山中の銀山経営と破綻を経て、晩年は日銀総裁、大蔵大臣、そして首相となって両大戦間の世界恐慌の時期に日本の国家財政と国の進路を導く人生は、「波乱万丈」そのものであり、「自伝」はまるで冒険物語である。

どんなに悲惨に思える境遇にあってもまっすぐ前を向いて朗らかに生きることの素晴らしさを、この本と高橋是清の人生は教えてくれる。高橋が唐津で過ごしたのは青春時代の一年余りにすぎないから、この人を「郷土の先覚者」に加えることには無理があるかもしれない。しかし唐津の少年たちが高橋から学んだものは量り知れず、このシリーズに是非書き留めておきたい事柄である。

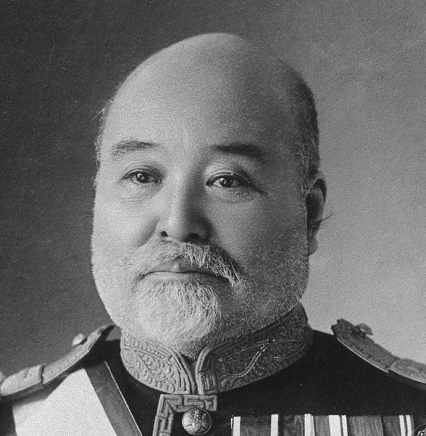

国立国会図書館

「近代日本人の肖像」より

(1)少年時代

高橋是清は安政元年(1854年)、江戸で生まれた。父は幕府のお抱え絵師・川村庄右衛門。庄右衛門が自宅の侍女・北原きんとのあいだにもうけた私生児だった。生後わずか4日目に仙台藩の足軽・高橋家に養子に出される。その後、生母きんの姿を見たのは生涯一度きりで、言葉を交わしたことはないという。高橋家にもいろいろ事情があったので高橋の父母とも疎遠となり、事実上、養祖母によって育てられる。幼年期を江戸の仙台藩足軽住居で、次いで寿昌寺という寺の小僧として過ごす。不自然な境遇ながら元気な子供であった。

開国へと向う幕末、佐賀藩の副島種臣や大隈重信が長崎で英学を学んだように、江戸では勉学好きな少年を横浜に送って学ばせることが行われていた。高橋は12歳の時横浜に送られ、滞在中の外国人たちにボーイ(小間使い)として仕えながら、そこの婦人たちに英語を教わる。「ヘボン式ローマ字」で有名な宣教師・医師ヘボン(J. C. Hepburn)の奥さんが最初の先生であった。

子供のくせに馬引きや車引きたちと酒を飲んだり、主人用の食器でねずみを焼いて食べたり、婦人にいたずらをしたりという素行の悪さゆえに、仙台藩からの米国派遣留学生には選ばれない。それでも向学心は強く、八方手を尽くして留学の可能性を探る。英国捕鯨船に乗り込んで捕鯨をしながら船員に英語を学ぶという案なども試みるが、結局、あるアメリカ人が、米国で学校に通わせてやると口約束したので書類に署名する。これが奴隷売買契約書であった。こうして数え年14歳の高橋は船に積み込まれ、北米大陸へと移送される。

(2)米国での奴隷生活

サンフランシスコ、オークランドなど数箇所で米国人の家に住み込み、牛馬の世話、薪づくり、庭仕事、掃除、食事番など、奴隷としての日々を送る。仲間に中国人やアイルランド人がいた。勝気なので彼らと喧嘩するし、主人にも反抗して暴れ、家の物をいろいろ壊したりもする。しかし米国人から見れば小さな子供なので、概ね可愛がられ、英語を教わったりする。

明治維新の報に接し、興奮する。祖国の一大事にあたり、何とか帰国して働きたいと思う。友人たちの協力も得て悪徳米国人と対決し、ついに奴隷売買契約書の破棄を勝ち取る。交渉過程で「私はagree(同意する)」なのか「angry(怒っている)」なのか混乱したりという愉快な話もある。米国西海岸で仲間となった3人の日本人と共に帰国の途につく。ところが明治政府にとって仙台藩は賊藩らしい。いっぽう当時、外国人は治外法権の扱いを受けていたので、ここは外国人のふりをして入国しようと策を練る。横浜港では英語をしゃべり続け、何のチェックもなく入国する。東京では「橋和吉郎」と名を変えて隠れ家に潜む。

(3)大学南校とフルベッキ

15歳の高橋は身を隠して新時代の世の中を見ながら、自分に何ができるか考えていた。明治初期、英語が自由に使える人間の活躍の場はいたるところにあった。薩摩藩の実力者である森有礼の紹介で、当時できたばかりの大学南校(だいがくなんこう)の英語教師となる。「大学南校」について説明しておこう。明治2年、明治政府は、江戸時代から続いていた学問所である昌平校、開成学校、医学校の3つを各々、大学校、大学南校、大学東校と改めた。この3校が母体となって、いくつかの変遷を遂げながら東京大学が形成される。大学南校は法学部、理学部、文学部の母体となった。

不思議な縁と言うべきか、長崎で副島種臣・大隈重信を教えたフルベッキ(G. H. F. Verbeck)が明治政府のお抱え英語教師として大学南校に招かれる。高橋はフルベッキ邸に居候し、書生として公私共に世話になりながら本格的な英語を教わる。米国で奴隷をしたことから推察されるように、高橋の英語はいささか下品であった。ここでフルベッキに立派な英語を教わったことにより、高橋の英語の水準はおおいに上がった。ところでフルベッキは元来、宣教師であり、教材に好んで聖書を用いた。長崎の大隈は感化されなかったが、より幼い高橋はキリストの教えに打たれ、信徒となる。

(4)放蕩

数え年17歳のころ、大学南校の生徒の中に金持ちの息子たちがおり、彼らにそそのかされて毎晩酒を飲み、芸者遊びを始める。フルベッキ先生には見つからぬよう用心していたが、ある晩、芸者と共に女装して酒を飲みながら芝居見物しているところを大学南校の教官に見つかり、辞職に追い込まれる。フルベッキ邸からも去る。フルベッキは黙って聖書を手渡して高橋を見送る。

それで改心すればよいのだが、今度は遊び人の家に下宿して、誰に臆することなく遊び続ける。失業状態なので生活にも困り、書物も衣類も売り払い、裸同然で、最も懇意にしていた「東屋(あずまや)」を名乗る芸者の家に転がり込む。毎夜、宴席で働く彼女を送り迎えするのが仕事となる。三味線や身のまわりの物を入れた箱を持って芸者の後をついて歩くので、「箱屋」という職業だそうだ。吉原の花魁(おいらん)に、「あんたはまだ若いのにこんなことをしていてはいけない」と諭され、つくづく情けない思いをする。

自分の体たらくに心底愛想が尽きて、芸者の家の軒先で天を仰いでいると、横浜でのボーイ時代に知り合った友人に呼び止められる。「肥前の唐津藩が英語教師を捜している。行ってみないか」。こうして高橋の唐津行きが決まった。このさい気分一新するために再び名を変える。世話になった芸者の源氏名をとって、「東太郎」とした。

(5)唐津の日々

明治4年(1871年)、高橋は、江戸から神戸、長崎と船を乗り継ぎ、長崎からは籠、次いで馬に乗って唐津城下に入る。唐津藩では道路に砂を盛り、箒目(ほうきめ)正しく掃き清め、藩士たちが襟を正し整列して、数え年18歳の若者を迎えた。当時の唐津藩知事(かつての藩主)小笠原長国は進取の方針を打ち出しており、英学とフランス式騎馬隊の教育に乗り出していた。そして藩の未来を託する人材として、この新任英語教師を迎えた。高橋には藩から100円の月給が支払われた。つい最近まで殿様であった知事自身の月給が30円であることを思えば、高橋の給料はとんでもない額であり、藩の期待がいかに大きなものであったかが分かる。このような思い切った人事政策に、長国と藩の決意のほどが伺われるが、また、これが明治初期という時代の熱気というものだろう。

開明の知事ではあったが、藩士には攘夷(じょうい)気分が強く、高橋への反発もあった。ある夜、英学塾が放火で焼失する。しかし高橋はひるまない。折しも知事の江戸への引越しが決まったので直談判し、唐津城御殿を開放してもらい、そこを英学寮「耐恒寮(たいこうりょう)」に変えてしまう。

丸々と太っていた高橋は唐津赴任の夜、40人の藩士を相手に酒の飲みっぷりで勝負し、大いに評判となる。ふだんも朝の冷酒、昼一升、夜を入れて日に三升が日課だった。城内で鶏を飼育し、毎日二羽ずつ絞めて鶏鍋を作り、肴にした。学校の教師、事務員、用務員、生徒らがこの暴飲暴食に付き合わされた。正月休みには延々と飲み続け、ついに血を吐いて寝込んでしまう。医者に酒を止められ、一週間ほどは自分でもさすがに酒の匂いを嗅ぐのもいやになる。しかし周囲が余りに勧めるので、鼻をつまんで無理やり飲むと結構いける。二杯目からは鼻をつままなくても飲めるようになったという。

『高橋是清自伝』

(国立国会図書館ウェブサイトより)

酒を飲んでいたばかりではない。高橋はかねてから、自分に漢文の素養が足らないことを感じていた。唐津城内には当時、中沢健作という碩学がいたので、彼に時々助けてもらいながら、毎晩三時間、辞書を片手に頼山陽の「日本外史」を読んだ。たらふく酒を飲んだ後なので眠い。そこで手の甲に自分でお灸をすえながら読む。読破するまでの三ヶ月、あちこちにお灸の痕が残り、人の目に付いて困ったという。

(6)耐恒寮の生徒たち

耐恒寮には50人ほどの生徒が集まった。高橋は、英語で英語を教えた。生徒にも教室では日本語を使わせず、英語だけを使って生徒とやりとりをした。しかし当時の唐津に外国人はいなかったから、生徒たちは、高橋の教える英語がほんとに役に立つのかどうか不安だ。そこで唐津港に外国船が石炭を積みに来た機会に、船員たちと会話をしに出かける。耐恒寮で学んだ英語が外国人にちゃんと通じることを知って、彼らはおおいに喜び、高橋への信頼も確かなものとなる。

このクラスには、天野為之(後の経済学者・早大学長)、辰野金吾(建築家・東大教授)、曽禰達蔵(建築家・三菱顧問)、掛下重次郎(法曹・大審院判事)、吉原政道(炭鉱家)、大島小太郎(銀行家)、渡辺栄次郎(化学者)、麻生政包(鉱山技師)などがいた。彼らの多くは高橋と同世代であり、高橋と共に遊び、飲み、学んだ。小さな唐津藩の英学寮の、しかも初年度の生徒から、これだけの人材が輩出したのは真に驚くべきことである。

耐恒寮は女子にも門戸を開いた。曽禰達蔵の妹よう子など、数名の女子が入学した。高橋は彼女らの将来性に期待し、将来の女子教育の基礎を築くため、女性教師として育てようとする。この時代の常識を超えた先見性である。

(7)その後の高橋是清

明治5年(1872年)、高橋は東京に戻って官吏としての道を歩む。唐津での滞在は一年三ヶ月であった。耐恒寮の生徒たちは相次いで上京し、大学南校、東京大学等に進んだ。高橋と生涯結びつきを持った人も少なくない。

高橋はその後、官吏として農商務省、大蔵省等に勤め、特許局長、日銀総裁、大蔵大臣、首相等を務める。途中、実業界に入り、有名なペルー銀山の経営と失敗など、そこでも波乱万丈だが、詳しくは「自伝」を参照してください。官吏及び政治家として、壮年期には知的所有権保護に関する法整備の先駆者となり、後年は金融・財政の指導者として大きな足跡を残した。大正から昭和にかけて、高齢ながら三人の首相の下で蔵相を七度務め、財政の再建、健全化という重責を担った。

大正10年(1921年)、原敬首相が暗殺された後を受けて内閣総理大臣となり、その後、岡田内閣の蔵相を務めていた時に、財政再建方針をめぐって軍部と激しく対立。昭和11年度(1936年度)予算閣議において、81歳の高橋は、命を賭して痛烈な陸軍批判を行い、戦争の拡大を阻止しようとする。そして2月26日、陸軍若手将校によって惨殺される(2.26事件)。この事件を機に、日本は戦争の道を突き進んで行く。

(8)お城の中の学校

お城の中の学校「耐恒寮」はその後、唐津中学、唐津高校となり、現在は佐賀県立唐津東高等学校として、その伝統を引き継いでいる。宮島醤油にもたくさんの卒業生がいる。今も校舎は唐津城の城壁に囲まれた中にあり、校庭はかつての騎馬隊練習場だそうだ。玄界灘の潮風が心地よい。校舎の入口には文化財である校門があり、往時を偲ばせている。

(2002年当時)

(2002年当時)

参考文献:

- 高橋是清著、上塚司編 「高橋是清自伝 上・下」(1976年、中央公論新社)

- 木村昌人著「高橋是清と昭和恐慌」(1999年、文芸春秋)